Por FREDDY SÁNCHEZ CABALLERO

El momento es clave en toda aventura gris; la edad, la soledad, el estado anímico, el entorno, la luz, la oscuridad. Revivir una historia es degustarla, padecerla, habitarla de nuevo. Las palabras son como una máquina del tiempo, un artilugio de propulsión o regresión que a la hora del recuerdo oscila con libertad. Gracias a ello, ahora soy un adolescente otra vez, un muchacho de pueblo que llega a la ciudad cargado de incertidumbre y sueños.

Aún no supero el impacto inicial causado por esta asombrosa metrópoli, y ya los presagios tremendistas de mis hermanos se empiezan a cumplir: la ciudad es como un monstruo gigante —dijeron, —una fábrica de terror. Es como estar en el centro de una corraleja, llena de toros bravos y garrocheros borrachos, rodeado por ojos que te miran todo el tiempo a la espera de que algo te ocurra para burlarse de ti.

—No les pares bolas—, dijo mi madre, —tú eres un muchacho valiente. Nada de debilidades.

No obstante, el panorama no es alentador. Según dicen, un puñado de casas ha sido saqueada en días recientes; este fin de semana le fue arrebatado de las manos un billete a una vecinita, y en la tienda de la esquina, un lotero en muletas fue asesinado con un disparo en el abdomen.

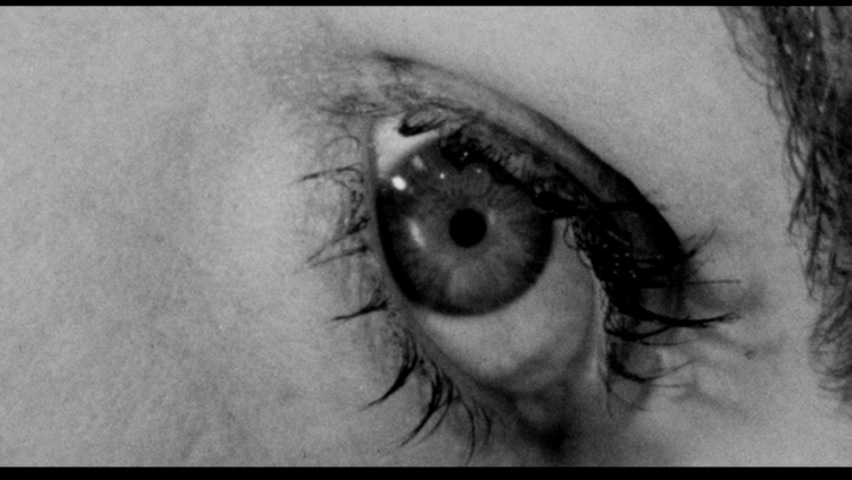

La ciudad muestra sus colmillos. Asomado a la ventana, veo pasar rostros que no se parecen a nadie, apáticos, perplejos. Un sentimiento de horror se agita en el aire. Acobardado por los reiterados robos y crímenes, el barrio apaga luces y se acuesta temprano. A esa hora la calle es un territorio fantasma, una tronera ancha y ciega. Unas cuantas figuras alargadas salen de la oscuridad a intervalos, proyectadas contra el piso por las pocas bombillas que aún se resisten a la oscuridad. La gente está aterrada. Tras las cortinas percibo sus rostros sombríos con ojos desmesurados. Todo lo que se mueve es sospechoso y seguido con desconfianza.

Aquí no hay mucho para hacer, tampoco hay terneros qué encerrar ni potreros qué desyerbar, ni un río a dónde ir a pescar. Por las mañanas me instalo en el balcón para observar los perros que algunos vecinos sacan a estirar las patas y a orinar; los animales son los mismos en todas partes, son mi conexión recurrente con el campo. En el pueblo no teníamos televisión, así que durante la noche miro obsesionado todos los programas que pueda antes de entrar a estudiar. Es “viernes de película”, pasan una cinta de terror: Psicosis, esa memorable obra de Hitchcock que marcará para siempre la historia del cine de suspenso. En su más célebre escena, una muchacha en blanco y negro se baña desnuda mientras una sombra gris la acecha tras la cortina, y la hoja de un enorme cuchillo rasga el velo de agua hasta alcanzar su piel. La sangre huye por el drenaje y el sonido agudo de los violines hiere en cortes profundos el silencio, como afilando el cuchillo en el aire.

Me acuesto sobresaltado en el cuarto del primer piso, junto a la cocina. Mi hermana y los sobrinos duermen en el segundo nivel. Sin pegar los ojos, doy vueltas en la cama; es más de la media noche, hace frío y aún puedo escuchar el eco de los gritos desesperados de esa mujer en la ducha. No sé si es mi imaginación la que taladra mis sentidos, pero comienzo a oír ruidos perfectamente identificables en el entorno. El motor de un carro parece haberse detenido en frente. Escucho murmullos, gruñidos quizá. Ya no es la ficción, es la vida real la que toca a mí puerta.

Mi oído percibe cómo alguien arranca la reja de hierro que resguarda la ventana que da a la calle. Con pulso firme empuja las alas de la ventana, que ceden sin mucha resistencia, y penetra hasta la sala, con movimientos cautelosos; tras una breve pausa, sigo sus pisadas torvas hasta el tocadiscos, que desconecta sin dificultad. Luego alza el viejo radio Sanyo que había sobre la mesa de centro, y levanta el televisor en el que no hace mucho y sin poder evitarlo he visto acuchillar a Janet Leigh.

Rígido, congelado, apenas respirando el suficiente aire para sostener mis temores, permanezco impasible escuchando una y otra vez cómo el cuchillo se afila en el caracol de mis orejas. Advierto que el individuo se aproxima a mi puerta y recuesta el oído con sigilo; contengo el aire y puedo sentir su respiración agitada. No puedo verlo, pero sé que el pomo de la puerta intenta girar infructuosamente. El cuarto es pequeño y cerrado, en él la noche parece más oscura. A lo lejos un búho urbano entona su fúnebre cántico de apareo y el llanto sostenido de un niño parece responderle en la distancia. Los pasos se alejan en dirección a la cocina, es fácil prever que el asaltante extrae los electrodomésticos que encuentra a mano: tostadora, licuadora y cosas así. Puedo sentir cómo atraviesa la sala cargado y pasa los objetos a través de la ventana, donde un posible cómplice los mete dentro del vehículo.

El temor me sacude desde dentro, un sentimiento de indignación primitiva puja por salir. Algo es arrastrado pesadamente; esta vez sin duda se trata de la lavadora, y sé del sacrifico de mi hermana para conseguirla: la imagino despeinada, fregando a mano la ropa de todos, enjuagándola con sus lágrimas y maldiciendo su desgracia. Vigilo los ruidos tenebrosos del exterior, pero dentro de mí cientos de susurros inconclusos se atropellan en un arrebato sin pausa: es una fábrica de terror, dicen mis hermanos; haces que la respetabilidad parezca indecente, dice la mujer de la película; nada de debilidades, escucho decir a mi madre; pero sé que en este instante ella no estaría orgullosa viéndome aquí, oculto bajo las cobijas, como aferrado a su falda cuando niño y las gallinas me perseguían para quitarme una relamida cáscara de mango; no seas pendejo, me dijo entonces.

Es la misma sensación esta que siento ahora sin hacer nada, acobardado al otro lado de la puerta, tal como hace un momento de este lado de la pantalla, frente a la chica de la película que apuñalaron sin que yo moviera un dedo o diera muestras de compasión. Es más de lo que se puede aguantar. Aunque no soy adulto, mis sobrinos son menores; se supone que ahora soy el hombre de la casa. Sé que no me enfrento a inofensivos muchachos de pueblo, esto es la ciudad, y acaban de asesinar al hombre en muletas que con una botella quiso evitar que atracaran la tienda; pero no hay tiempo para pensar.

Me sacudo las sábanas y las arrojo junto a mis temores; raleando el piso en la oscuridad, me armo con lo primero que encuentro: una chancleta. Dispuesto a enfrentarlos, abro la puerta lentamente. Las piernas me tiemblan, esa decisión insensata podía costarme la vida, pero ya está. Echo una ojeada temerosa; en la sala no hay nadie, pese a la penumbra siento que las cosas están en su lugar, me dirijo entonces a la cocina. Con tres saltos y un destemplado grito a lo Bruce Lee, quedo situado frente a la estufa con los brazos abiertos, como un saltimbanqui descalzo en pijama, desprotegido, expuesto. En un agónico intento por tomar el control, el miedo me lanza otro puñetazo al cuerpo, no para de apalearme; yo enciendo la luz. Hago un rápido paneo con la mirada y franqueo el único escondite posible detrás de la nevera. Un último estruendo me hace retroceder. Trozos de hielo golpean abruptamente la puerta entreabierta del refrigerador que sin previo aviso mi hermana había dejado descongelando, y rebotan contra el piso, formando un charco frío que trepa desde la planta de mis pies como una enredadera.

El motor de un auto parece haberse detenido en frente.

(F)